O que você sente quando encontra uma antiga foto de família? Confesso que sou brevemente abduzido ao me deparar com aquela típica imagem de uma festa de aniversário meio diferente, adornada de maneira simples, bolo retangular enorme sobre a mesa, refrigerantes que não existem mais, pessoas que já se foram,… Como pode ser eu ali, naquele ambiente que parece ter saído de outra dimensão? Quero voltar para lá? Não sei, posso pensar?

Cada um percebe e vive a nostalgia à sua maneira, e em mim ela causa uma certa dualidade de sentimentos. Aquela saudade boa que traz consigo um pouco de angústia por saber que não tem volta, que só se vive uma vez. Talvez um “Deus me livre, mas quem me dera” resuma bem o que estou tentando definir.

Recentemente, o retorno de um chocolate às prateleiras dos mercados causou surpresa e certo alvoroço entre os nostálgicos. Sucesso nos anos 90, a barrinha que vinha com um cartão colecionável era febre nos círculos infantojuvenis, e a descontinuação do produto deixou muito chocólatra sem chão. Para a alegria daquelas crianças do passado — que hoje vivem dentro das nossas carcaças mais maduras —, a fabricante anunciou a retomada da produção, o que gerou expectativas altíssimas. É aí que mora o perigo.

“Muito doce!”, “QR code?! Onde está o card de papelão?!”, “Ah, não tem nem comparação…”. Essas são só algumas das inúmeras críticas que li sobre o relançamento. E aí me peguei refletindo: apesar do apelo dos consumidores para que as empresas resgatem determinados itens que deixaram saudade, será que essa é uma boa estratégia? Tendo fortemente a acreditar que não, porque em todos os produtos sempre vai faltar um ingrediente especial que é impossível de ser adicionado artificialmente: o contexto da época.

Quando a gente sente um cheiro ou um gosto que nos remete ao passado, vem junto o contexto, todo o entorno que fazia daquele um momento especial, de certa forma. Claro que a fórmula do tal chocolate deve realmente ter sofrido alterações nesse revival, mas o verdadeiro sabor que esperávamos apreciar tem mais a ver com o coração do que com as papilas gustativas.

Estudos apontam que essas viagens no tempo a que somos submetidos não ocorrem por acaso. Um instituto israelense de pesquisas científicas identificou que há uma ligação entre o hipocampo, região cerebral responsável pelas memórias e emoções, e o córtex olfativo. Ou seja, as lembranças relacionadas aos cheiros têm a capacidade real de nos transportar para outras épocas por uma condição fisiológica.

Apesar desse superpoder de que nosso corpo dispõe naturalmente, as boas sensações que nos preenchem quando revisitamos o passado ficam só no campo da idealização. Isso porque é comum que nos conforte mais a ideia de algo que queremos fazer do que a própria concretização dessa ideia. Por exemplo, ao nos imaginarmos em um sítio, lendo um bom livro, relaxando sobre uma cadeira de balanço na varanda durante a chuva, ignoramos os fatores que podem tornar esse momento desconfortável — como os mosquitos atacando, as gotas respingando nas páginas, ou até os sapos que eventualmente queiram se abrigar por ali.

O mesmo acontece quando imaginamos situações que já vivemos, aqueles acontecimentos do passado que ficaram fixados em nossa mente como um recorte perfeito do que é ser feliz, o exemplo ideal de uma obra de arte produzida pela emoção, se pudéssemos emoldurar um minuto de satisfação plena. Como a ideia de felicidade sofreu mutações drásticas nas últimas décadas, costumamos associar esse sentimento àquela simplicidade que desfrutávamos quando ainda não vivíamos afogados em feeds, stories, timelines e nesse conceito errôneo de que todo mundo é pleno e próspero nas redes.

O documentário Happy: A ditadura da felicidade nas mídias sociais, que pode ser encontrado no catálogo da aquarius, aborda a necessidade de parecermos contentes e satisfeitos o tempo todo. Isso facilita que sejamos afetados pelo efeito rebote, ou seja, enquanto buscamos um objetivo, temos como resultado justamente o oposto. Por que a exposição de uma cena forjada ou de uma emoção forçada poderia nos fazer bem? Nas tais fotos de festas antigas, não nos preocupávamos mais em mostrar o bolo do que em degustá-lo. Uma criança daquela época dificilmente estaria interessada em apresentar aos seus discípulos uma foto conceitual do brigadeiro. A regra sempre foi clara: cantou parabéns, pode avançar sobre a mesa. Isso, sim, era felicidade concretizada, sem filtros.

Abrir um álbum de recordações era um evento, na minha época. Hoje, qual a graça, se tudo é fotografado ou filmado o tempo todo? A escassez de registros também faz parte desse encantamento pelos tempos idos. Afinal, tínhamos no máximo trinta e seis poses para fazer valer, e se queimasse o filme, ui… Não havia nem mesmo a possibilidade de dizer “gente, me mandem as fotos que vocês tiraram, porque as minhas saíram ruins”. Só tínhamos uma chance de eternizar aquelas lembranças em negativos e papéis fotográficos.

Ainda no filme, a filósofa e psicanalista Elsa Godart comenta: “Antes, eu era obrigada a ir me encontrar com o outro para buscar a confirmação de que sou digna, de que sou alguém. Hoje, basta postar algumas fotos, dar algumas imagens, para ter essa confirmação.” Mas até que ponto a confirmação é real? Nem nós mesmos acreditamos piamente nisso, só é mais fácil aceitar que estamos sendo enganados enquanto fingimos satisfação. Creio que muito da nossa busca pelo passado tem a ver com essa necessidade inconsciente de viver a realidade, já que a verdade se tornou relativa com a instauração da guerra por likes.

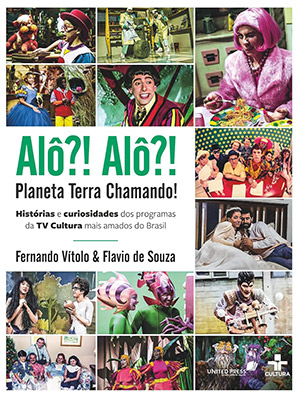

Contudo, não necessariamente queremos dar de cara com a realidade como ela é, mas como ela parecia ser quando nossos pensamentos eram mais livres para criar, inventar brincadeiras e viajar pelas cores e histórias dos desenhos animados. É provável que a maioria das pessoas tenha alguma boa lembrança, por exemplo, ao assistir a um programa de televisão que fazia parte da rotina quando a vida ainda não era só engolir choro e pagar boletos. Em 2024, tive a oportunidade de ir ao lançamento do livro Alô?! Alô?! Planeta Terra Chamando!, de Fernando Vítolo e Flavio de Souza, que conta boa parte da trajetória da programação infantil da TV Cultura. A emissora presenteou a infância dos millennials com produções inesquecíveis, principalmente nos anos 80 e 90, e não teve preço poder me encontrar com grandes ídolos que fizeram meu Eu criança mais feliz.

São pessoas que nem sabem da nossa existência, que realizaram um trabalho como outro qualquer, muitas vezes sob circunstâncias desfavoráveis, baixos salários, condições precárias, mas acabaram marcando época com atuações que se instalaram no imaginário de toda uma geração, e às vezes até influenciaram nas escolhas profissionais dos minitelespectadores, como foi o meu caso. Minha inclinação para o audiovisual tem ligação direta com esse fascínio pelos programas a que tive o privilégio de assistir quando a vida era leve como algodão doce.

E os objetos que nos remetem aos bons tempos? Só aqui em casa guardo três máquinas de escrever, discos de vinil, vitrola, televisor de tubo, brinquedos,… Quem é adepto da nostalgia se sente confortável de viver em um museu, paralelamente às modernidades que nos são impostas. Não permitir que o que já se foi se vá completamente, apesar do paradoxo, faz parte do processo de envelhecer — ou de amadurecer, se esse termo soar menos ofensivo.

Devo confessar: romantizar o passado é muito mais fácil do que aceitar as dificuldades do presente. O que nem de longe exclui o fato de naturalmente termos vivido dificuldades, brigas e decepções na era analógica. Nossa memória seletiva costuma desempenhar esse papel de juíza, mas não devemos conferir a ela tanto poder. Kiko Zambianchi, em sua composição intitulada Primeiros Erros — sucesso no repertório da banda Capital Inicial —, já deixou claro que nem tudo o que o passado nos conta é uma boa recordação.

“Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro,

e fizesse parar de chover nos primeiros erros…”

Não adianta, sempre vai ter alguém em uma roda de conversa para disparar “No meu tempo é que era bom.” Será? Quando ouvir essas palavras, faça um convite, peça para que o sujeito responda com a mão na consciência: se houvesse a possibilidade, toparia voltar para o passado como um todo, ou gostaria só de reviver aqueles momentos específicos de felicidade? Eu, sinceramente, apesar de ser apegado às memórias, prefiro continuar por aqui. Sempre envolto em lembranças, claro, mas com o pé fincado no agora. Sei lá, só acho que o presente não deve ter esse nome por acaso.

Neste texto e para ir além:

Documentário: Happy, na aquarius

Livro: Alô?! Alô?! Planeta Terra Chamando!, de Fernando Vítolo e Flavio de Souza

Música: Primeiros Erros, de Kiko Zambianchi